【新闻】日本福岛核电站附近发现超标"辐射鱼" 长相恐怖

最新消息>>福岛核电站附近海域发现”辐射鱼” 铯含量超国家标准逾2倍

日本311大地震及福岛核灾7周年将至,东京电力公司在福岛第一核电站所在的大熊町进行调查,在离岸约4公里海域的鱼身上检出放射性的铯元素,超出日本国家标准逾2倍。东电于上周六(3日)公布有关调查结果。

据东网报道,东电会定期抽检该海域的鱼类和监察其辐射物含量,其中于2月2日抽检的结果发现,每1公斤的小鳍红娘鱼含358贝克勒尔的铯,多于日本国家标准的100贝克勒尔。如果吃下200克,等于胸部照X光的50分之1辐射曝露量,约为1毫希。

据悉,试验捕鱼在福岛第一核电站方圆10公里的海域外进行。

核泄漏>>

自1986年切尔诺贝利核电站事故以来最严重的核灾难

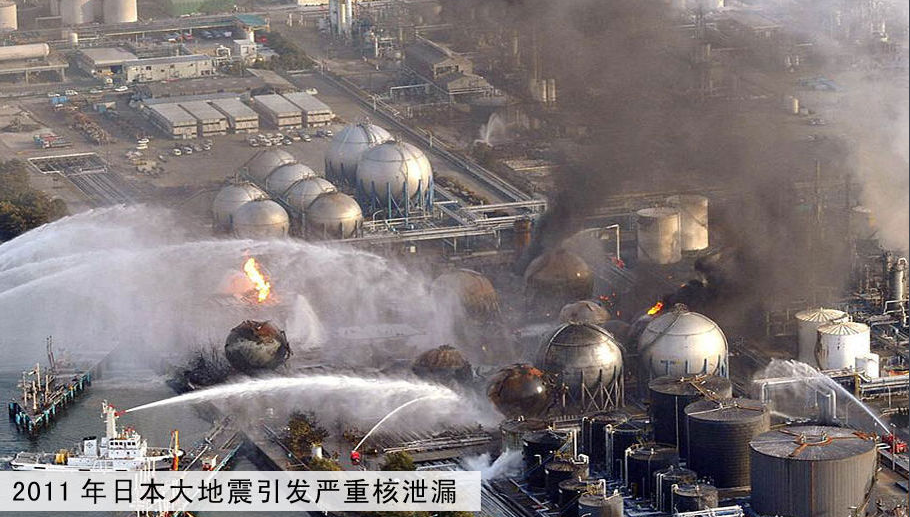

2011年一场9.0级地震引发海啸导致福岛核电站损毁,海啸摧毁了日本东北部福岛第一核电站的反应堆冷却系统,造成堆芯熔毁、辐射释放,成为自1986年切尔诺贝利核电站事故以来最严重的核灾难。

核事故发生后不久,有关方面就公布检测到三种具有标志性的放射性物质,分别是碘-131、铯-134和铯-137,它们的半衰期分别为8天、2年和30年。“铯-137的半衰期为30年,意味着30年后铯-137的数量才降为原来的一半。半衰期反映放射性原子核的平均寿命或存在时间。”

核污染>>

日本专家称东京地下放射物质铯将长期存在

据新加坡《联合早报》网站2016年报道,青山道夫在福岛大学环境放射能研究所任职,他近日在维也纳召开的国际学术会议上发布调查报告。

调查显示,福岛核事故后暂时下降的海水中铯的浓度已变高,超过此一事故发生之前的水平,最高达每立方米2贝克勒尔,但是大大低于食品辐射标准值。青山解释称,“这对鱼类和人体完全没有影响。不过,由于铯137的半衰期很长,浓度很可能会长期保持这一水平或进一步上升。”

据日本《东京新闻》2014年报道,针对东京电力公司福岛第一核电站核泄露事故所产生的放射性污染问题,《东京新闻》社再次对流经东京市中心的隅田川地下土层进行调查,结果发现河流中高浓度放射性铯长期存在的可能性很高。报道称,这与河流呈大S形走向,且流速缓慢有很大关系。

重启核电站>>

福岛核事故受害者呼吁“不要忘记”

2017年10月4日,日本原子能规制委员会召开例行会议,就东京电力公司重启位于新澙县的柏崎刈羽核电站相关事宜进行讨论,认定该核电站两个机组符合新制定的安全标准。这是福岛核事故发生后,东电公司下属核电机组首次通过安全审查。

日本媒体解读,原子能规制委员会这一举动意味着东电重启柏崎刈羽核电站已获得初步批准。征集当地民众和其他相关部门同意后,这一核电站将正式重启。

来自福岛的68岁老妪松本广子(音译)是那场核事故的受害者之一。事故已发生6年多时间,她还是不能回到家乡,住在临时安置房里。她说:“现在看来,好像福岛核事故已经结束,这事已经翻篇了。”

松本广子呼吁东电不要忘记那场核事故和受害者。她说:“我要告诉东电,永远不要忘记核事故造成的巨大损失。”

受害者>>

日本福岛核电站事故致癌8人病情复发再次手术

东京电力公司福岛第一核电站事故发生后,日本福岛县内有84人被确诊为甲状腺癌,并接受了手术。据日本《东京新闻》3月1日报道,2月28日,向患者提供支援的日本非营利性法人“3.11甲状腺癌儿童基金”透露,这84人中,有8人病情复发,又再次接受了手术。8名患者在事故发生时,年龄在6~15岁之间,专家表示:“还不了解小儿甲状腺癌的详细情况,需要继续检查。”

截至今年1月底,该基金依据诊疗明细和患者个人申报,向福岛县内外111名甲状腺癌症患者支付了疗养费。事故发生后,福岛县内有84名甲状腺癌症患者,其中8人由于病情复发、转移,再次接受了手术。

刚刚出口鲜鱼>>

核事故后 日本福岛鲜鱼首次出口

当地时间2018年3月2日报道,日本福岛县产牙鲆(俗称:比目鱼)2月28日从该县相马市海域向泰国出口,这是东日本大地震和东京电力福岛第1核电站事故后,7年来福岛县产的鲜鱼首次向海外出口。

此次除了比目鱼外,日本福岛还向泰国出口了尖吻黄盖鲽鱼。

泰国的寿司店和当地日本料理店等相关人士在2月19日来到相马市考察,在听了当地渔业人士的介绍后决定采购。

铯>>

金属铯是一种金黄色,熔点低的活泼金属,在空气中极易被氧化,能与水剧烈反应生成氢气且爆炸。铯在自然界没有单质形态,铯元素以盐的形式极少的分布于陆地和海洋中。铯也是制造真空件器、光电管等的重要材料。放射性核素Cs-137是日本福岛第一核电站泄露出的放射性污染中的一种。

铯在地壳中含量为3×10%,铯榴石是含铯矿物,也是提取铯的主要原料。已发现34种铯的同位素,除铯–133是唯一存在于自然界的稳定同位素;其余皆是铀裂变产生的放射性同位素。

2011年3月29日,在安徽省、广东省、广西壮族自治区和宁夏回族自治区的监测点气溶胶取样中还检测到了极微量的人工放射性核素铯-137和铯-134,其浓度均在10-5贝克/立方米量级及以下。环境中铯-137进入人体后易被吸收,均匀分布于全身;由于铯-137能释放γ射线,很容易在体外测出。进入体内的放射性铯主要滞留在全身软组织中,尤其是肌肉中,在骨和脂肪中浓度较低;较大量放射性铯摄入体内后可引起急、慢性损伤。